アンティパストとは?意味を簡単に解説

こんにちは、調理師の卵のあいりです。

「アンティパスト(Antipasto)」はイタリア語で「前菜」のこと。

ラテン語で”ante”は「前」、”pastus”は「食事」を意味し、そこからイタリア語で

「anti(前)+pasto(食事)」=「食事の前に出す料理」という意味になりました。

軽く食べられる小皿料理で、食欲を刺激する役割があります。

一般的には作り置きができる冷たい前菜(アンティパスト・フレッド)が多いですが、温かい前菜(アンティパスト・カルド)が出されることもあります。

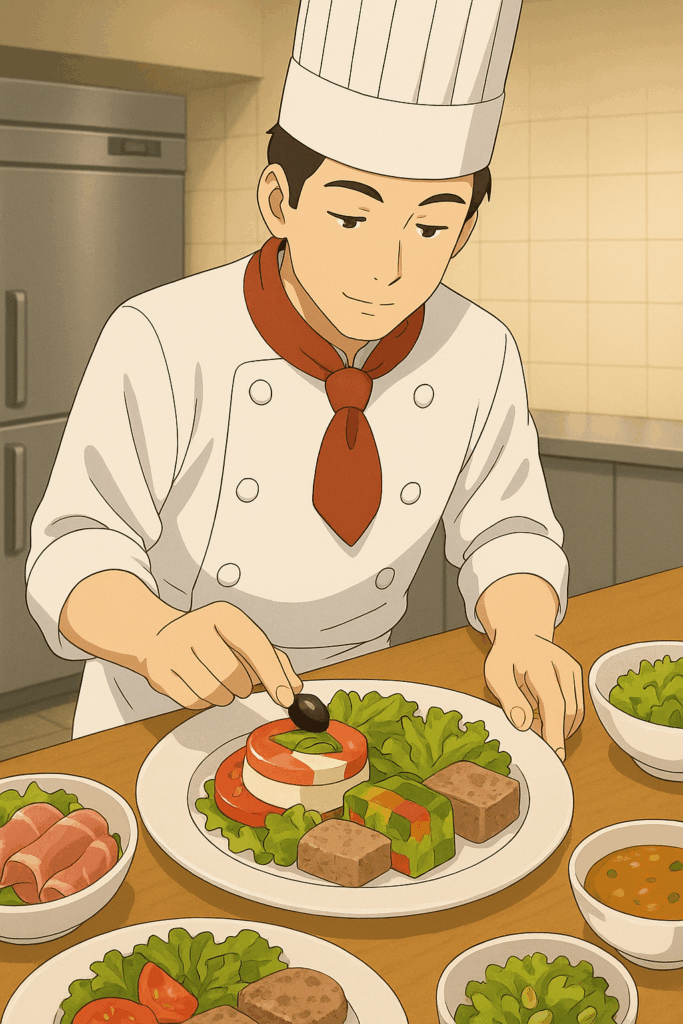

ガルド・マンジェ(garde manger)とは

アンティパストは冷たい料理が多いことからイタリア料理店ではガルド・マンジェ(garde manger)と呼ばれるフランス語で「食品庫」や「冷たい料理の番人」というポジションの料理人がアンティパストを担当します。

ガルド・マンジェとはもともとは食料を貯蔵する場所を指していましたが、現在は主にフランス料理の厨房における「冷製料理の専門家」の役割を指します。サラダ、冷製オードブル、パテ、テリーヌ、アスピック(ゼリー寄せ)といった料理を担当し、食材の管理や下ごしらえも重要な仕事です。

冷たい料理は、見た目の美しさや繊細な盛り付けが特に重要視されるため、ガルド・マンジェには創造性や高い技術が求められます。また冷蔵庫や食材の管理も兼任し、肉や魚の下準備を行います。

アンティパストの由来(歴史・語源)

古代ローマ時代から存在する食文化で、メインの食事の前にオリーブやパンを出す習慣がルーツ。

中世以降はイタリア各地で独自の前菜文化が発展し、

ワインと一緒に楽しむ「食事のプロローグ」として定着しました。

私が古代ローマ人だったらこんな感じかも!意外と似合ってない?

お通し・アペタイザー・スターターとの違い

食事の前に出される料理は世界中にありますが、それぞれに文化的な背景や役割の違いがあります。

- お通し: 居酒屋で、注文した料理が出てくるまでの間に出されるサービス料込みのつきだしです。基本的に客が選ぶことはできず、自動的に提供されることが多いのが特徴です。

- アペタイザー(Appetizer)/ スターター(Starter): 英語圏の「前菜」にあたります。レストランのメニューから客が好みに応じて注文する一品であり、お通しのように自動で提供されるものではありません。

- アンティパスト: イタリア料理のコースにおける正式な前菜です。こちらもメニューから選んで注文するものです。

このように、同じ「食前の料理」でも、その役割や提供方法は国や文化によって異なります

日本でのアンティパストの食べ方

日本では1980年代のイタリアンブーム以降、レストランで定番化。

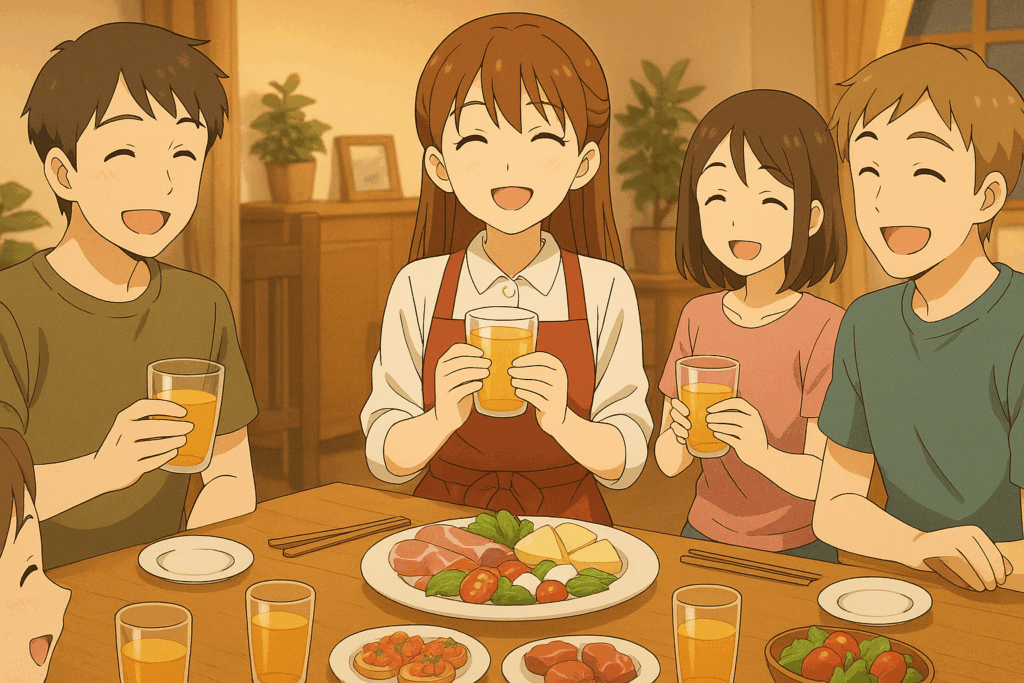

現在は家庭でも、ホームパーティーやワイン会の定番として楽しまれています。

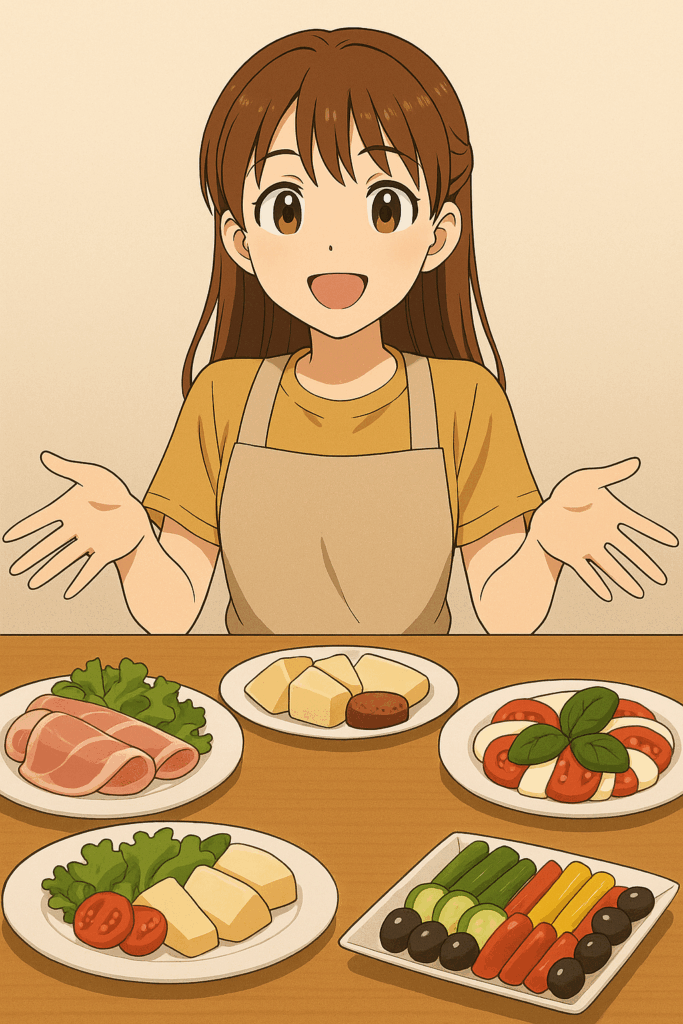

・生ハム+メロン

・カプレーゼ(トマト+モッツァレラ+バジル)

・マリネやピクルス

・チーズやオリーブ盛り合わせ

和風にアレンジして「漬物や冷奴」を前菜風に出すのも人気です。

私の料理でこんなホムパしたーい!(^^)!

アンティパストを家で簡単に作る方法

生ハムとチーズの盛り合わせ

- 生ハム:50g

- モッツァレラチーズ:50g

- オリーブ:数粒

- ミニトマト:4個

お皿に彩りよく盛り付けるだけで立派なアンティパストに。

マリネ風アンティパスト

- 玉ねぎスライス+サーモン+レモン+オリーブオイルで爽やかな一皿に。

まとめ

おしゃれなイタリアンレストランでよく見るアンティパストという言葉。食事の前に出てくる前菜という意味だったんですね。冷たい料理が多くレストランによっては専門家までいるようです。

- アンティパスト=イタリア語で「前菜」

- 意味は「食事の前に」

- 日本ではワインやパーティー料理に定着

- 生ハムやマリネを盛り付けるだけで家庭でも簡単に再現可能

コメント